麻原彰晃經過努力的結果將那個人性的缺陷,封閉在一個閉鎖迴路中。正如一千零一夜的魔法巨人被封閉在魔瓶中依樣。而麻原把那魔瓶貼上名為〈宗教〉這個標籤。並將那封閉的體系,作為一種共有體驗,同時也作為商品,廣泛地傳播到世間。

村上春樹《地下鐵事件》

花了比預想中多的時間才讀完村上春樹《地下鐵事件》。

1995 年 3 月 20 日,日本發生震驚全國的事件:數名奧姆真理教教徒攜帶沙林液體進入地下鐵車廂,並依照事前練習的用傘尖刺破袋子,汽化的沙林毒氣瀰漫車廂與車站,造成 14 人死亡,數千人輕重傷的慘劇。

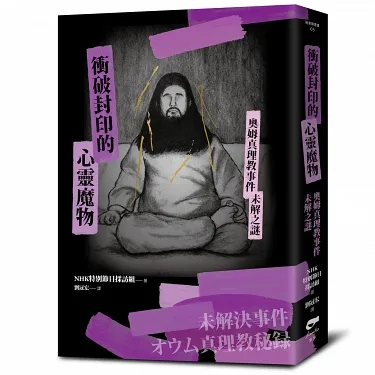

關於奧姆,我一直很好奇。讀過不少相關報導,以及《衝破封印的心靈魔物:奧姆真理教事件未解之謎》,想了解麻原彰晃究竟如何提煉出人的惡,為何教主麻原彰晃吸引這麼多人追隨,究竟是在哪一刻交出自我意志,奉麻原為圭臬。

《地下鐵事件》與《衝破封印的心靈魔物》

《衝破封印的心靈魔物:奧姆真理教事件未解之謎》是由 NHK 特別節目採訪組延伸出版的著作,對於奧姆有非常全面的回顧,甚至披露警方明明已經介入調查卻來不及阻止悲劇的過程。

當大眾將震驚眼光投向奧姆真理教時,村上春樹選擇訪談地下鐵事件當天 62 名受害者,症狀輕重不一,還包含身亡被害者的家屬。

村上春樹在《地下鐵事件》前言說明,訪談時他會先了解受訪者的家庭背景、生活細節、興趣嗜好、工作狀況等等。

像這樣撥出許多時間和部份在受訪者個人背景的採訪上,是想讓每一位「受害者」的容貌細部盡可能更明確真實地浮現出來。因為我不想讓每個活生生在那裡的人,只成為「沒有臉的多數受害者之一」(one of them)而敷衍了事。

或許因為身為職業作家也有關係,我對「總和性、概念性的」資訊這東西不太感興趣。而只對每一個人具體的——不可能(難以)交換的——存在方式感到興趣。

本只想寫寫這本書,不過將《地下鐵事件》與《衝破封印的心靈魔物》再次對照閱讀後,覺得這兩本書非常適合作為對於奧姆更全面且不同角度的認識。

頗瓦:以救贖之名,行屠殺之實

Nexflix 影集《以神之名:信仰的背叛》揭露數個韓國邪教的犯罪記錄,包含性侵信徒、私刑、甚至集體自殺等等,收看時仍是那個老梗的疑問:「為什麼能被洗腦至此?」

而奧姆更令人毛骨悚然之處,恐怕在於除了心靈控制,實際上是打著「救贖」的旗幟武裝化,實際發動恐攻來達成麻原彰晃預言「世界走向最後的終局」。

「救贖」顯然也是個老梗的抽象觀念,麻原彰晃使用「頗瓦」(Phowa)一詞來說明奧姆所謂的救贖。

藏文中的「頗瓦」,原意指的是「意識的轉換」,維基百科的解釋為:

它是一種禪定的練習,以觀想的方式,想像自己進入死亡過程,神識離開自己的肉體。修行者可以自由選擇自己下一世轉世的地方,一般來說,修行者會想像自己的意識轉生到淨土之中。

它被形容是一種「練習如何清醒地死亡」、「如何在死亡時轉變自己的意識」、「不需要進入禪定也能開悟」的方法。傳統上,當藏人將要過世時,他們的親人會尋找喇嘛,在病床邊為他傳授頗瓦法,以讓他順利投生到天界或淨土去。

而到了麻原彰晃口中,頗瓦則被扭曲為一種殺人法。如同他所言:

若能完全遵照上師(麻原自稱)的命令去做,包括殺人在內,這樣做也會變成功德唷。以上師命令殺人為例,當某人死期已到時,上師命令弟子殺死那個人,這等同於為那人修持頗瓦法,因為那正是讓弟子殺死他的最佳時機。

(1987 年 1 月 4 日丹澤講座)

當殺人成為救贖,讓信徒義無反顧、毫無顧忌帶著沙林毒氣前往東京地下鐵。

詞語置換的威力

簡言之,「救贖」是麻原延伸惡行、信徒臣服的根基。

武裝化既是奧姆的進路,信徒中不乏化學、生化等頂尖人才,這部分信徒往往會被指派去研究並製造武器;而其他的信徒可能就被分配到去做普通的工作賺錢給教團花用,當然不支薪,但可以累積功德。

從奧姆內部流出的 900 多卷傳道錄音帶中,可以發現有在便當店工作的信徒表達出不滿。麻原則主張「便當店是救贖的基礎,現代社會一定要有經濟基礎,才能救贖世人。經濟基楚紮實才能搞好道場、建造奧姆醫院……」

NHK 記者實際聽完所有錄音帶之後,發現麻原的確廣讀書典,卻刻意擷取對自己有利的部分來扭曲為奧姆教義,透過持續的講道改變信徒的認知,大概有點類似於偷換概念。

最直接的一個例子,有一位提供了 200 多卷麻原講道錄音帶的男子說:

我認為簡單來說,麻原「原本想以合法方式統治人民,但被當成傻瓜,他不允許如此。便打算依循自己的『慈悲心』去行使頗瓦之法」。我認為「憤怒」一詞被置換成了「慈悲心」,「因生化武器(細菌武器、化學武器)而慘死,則是被置換為「因上師的慈悲而得到頗瓦 / 救贖」

《衝破封印的心靈魔物:奧姆真理教事件未解之謎》

不全然是單向的「心靈控制」

我們盲目地相信救贖,奪走了許多無可取代的姓名,我至今仍十分痛苦。

摘自井上嘉浩獄中書信

每當我們看到邪教新聞,總忍不住感嘆,怎麼這麼笨?為什麼許多高社經地位、高知識份子甘於被洗腦?

以前我也常這麼想。好像「洗腦」是一件單向的動作,而「被洗腦」的一方完全處於被動接受、無辜的存在。不過讀完這兩本書,顯然並不是那麼回事。

NHK 小組訪談到一位負責製作沙林毒氣的奧姆信徒,他自陳:

我沒有責任感或信念,也缺乏現實感。自己的性命也好,別人的性命也罷,我覺得都不重要。……我害怕自己的思考判斷會導致失敗。因此,我追求一個絕對的存在,只要跟隨那個人,一切就沒問題了。

無獨有偶,村上春樹《地下鐵事件》後記〈沒有指標的惡夢〉則用另一種方式形容同樣的現象,他認為皈依奧姆真理教的人們是將所謂自我這貴重的資產,連同鑰匙一起託付給麻原彰晃這個「精神銀行」的保險箱。

真是超喜歡村上春樹這個比喻。交出自我給他人的精神銀行,深信上師將作出萬無一失的判斷,讓這自我在精神世界獲得無比豐盛與富足。

因而,洗腦或心靈控制的前奏,往往是一個人先放棄信念,交出自我的所有權,去餵養教主或上師……實際上是雙向的互動。

比起「心靈空虛因此被趁虛而入」、「剛好人生處於低潮而聽信邪教」,這樣的理解具有更高的主動性。心靈空虛或人生低潮只是「遭遇」,一個人如何面對遭遇,才是決定是否被心靈控制的關鍵因素吧。

那些令人避之唯恐不及的卻饒富魅力?

如果搜尋「奧姆真理教」或「麻原彰晃」,多數媒體都大幅報導其成魔之路,YT 也不乏報導他對女信徒的荒淫行徑。我起先也是抱著獵奇心態從這些新聞資料建立對於奧姆的認識。

從北九州監禁事件到奧姆,這些案件惡行重大,然而不得不承認,我既想保持距離又忍不住一再貪看。到底為什麼?如果簡單說這些事有「魅力」也太過潦草,不是政治不正確的問題,而是……它不精準。

想不到村上春樹居也有類似感覺。

他寫曾在街上看到奧姆真理教的選舉活動,「首先感覺到的,既是難以名狀的嫌惡感,也是超乎理解的懼怕。」

為什麼呢?

有一種假設。也就是說,或許因為所謂奧姆真理教那種「事物」,其實對我來說並不完全是別人的事。那種「事物」是否採取了我們預料未及的樣式,將我們本身扭曲的形象穿在身上,而把銳利的可能性刀刃直抵我們的喉頭呢?

村上春樹將其形容為「餘味惡劣」。

好像第一次是讀京極夏彥,感覺到「餘味」是個貼切的詞。

京極夏彥翻寫的妖怪或怪談,也都具有那樣惡劣又縈繞不去的餘味……。但我停不下來。那些妖異身影或怪誕行徑其實並非無稽之談,都是潛意識心靈的投射,映照伏流衝動,因而一再想用手摀住眼睛,又忍不住從指縫中偷看。

如果奧姆真理教,或者麻原彰晃,是真實投射出某部分的我們呢?當大眾眼光只聚焦在奧姆,是否也助長了麻原的敘事無限擴張,而我們不知不覺中也被吸納進去?

奧姆信徒的危機不在於「被控制」,而是主動先「讓渡了自我」。村上春樹引用美國作家羅素·班克斯在小說《大陸漂移》的句子:

當人委身於所謂比自我擁有更大力量的東西,例如歷史、神、潛意識這東西時,非常容易喪失眼前發生事情的脈絡。人生會失去作為故事本身的流勢。

對此,村上春樹深表認同,認為如果人失去自我,將喪失自己這個一貫的故事。但人沒有故事是無法長久活下去的。如果沒有所謂固有的自我,是無法創造出固有的故事的。

依此脈絡,奧姆信徒實際上是放棄自我,放棄敘事能力,投身於麻原那(想統治全世界)的粗暴故事當中。

而我們都沒有辦法保證自己永遠不會讓渡出自我,委身於某個更龐大更廣闊的敘事。

一旦理解到這點,我們就無法真心認為自己與奧姆信徒是完全站在對立面的人了。

用新的語言,說新的故事

《地下鐵事件》很難定義好讀或不好讀。實際上完全沒有對於該事件的定奪或主觀判斷,初翻閱時,原本想像不免煽情吧?讀了會哭吧?而是以非常平實的文字敘述每一位受害者那一天的遭遇。還會有一些非常生活感的描述,例如熱愛盆栽的上班族,或者是從鄉下到都市工作,買房的壓力等等。

情緒。出乎意料的是受害者們的情緒。我以為他們會對奧姆教恨之入骨,殊不知明確表達憤怒的受訪者僅佔一小部分,多數人有一種迷惑,至今仍不明白何以發生這種事的茫然。

書裡最後一位是採訪身亡受害者的父母與遺孀。遺孀說:「我真的很想親手殺掉麻原。」

這恐怕是全書中最單刀直入的恨。諸多受害者的茫然,讓整本書氛圍有種處在霧裡,而遺孀的恨意,就像從五里霧深處傳來一聲清脆的刀掉落的聲音。

當天到底發生什麼事了?超過 60 位受訪者,等於從 60 種角度、60 種方式來敘述那個早晨。

像這樣撥出許多時間和部份在受訪者個人背景的採訪上,是想讓每一位「受害者」的容貌細部盡可能更明確真實地浮現出來。因為我不想讓每個活生生在那裡的人,只成為「沒有臉的多數受害者之一」(one of them)而敷衍了事。

或許因為身為職業作家也有關係,我對「總和性、概念性的」資訊這東西不太感興趣。而只對每一個人具體的——不可能(難以)交換的——存在方式感到興趣。

重複倒轉時光,最雞毛蒜皮的訴說,有時會感覺「啊,真的很瑣碎耶」,卻也壓迫感十足——啊,這是 60 幾段人生……不,是 60 多個家庭的人生。

同樣常常進行採訪工作,不免揣測這些篇幅不長文章是從多麼龐雜的內容整理而成。

閱讀一篇可能不需要 5 分鐘,但想像得到採訪現場其實花了非常多心神去傾聽吧。人只要一聊到童年或者生活,就很容易東拉西扯。畢竟那就是生活的樣貌。

麻原彰晃相關新聞海量曝光,他的慾望、他的野心、他那粗暴無比的敘事壓逼而來,更需要這一類細碎的、直探個人生命經驗的故事。重複倒轉時光,不斷訴說,雖無法完美還原,起碼要暴露出更多更多的真實,讓那個早晨不再只是「奧姆真理教發動恐攻」的早晨。

它是許多人唯一一天提早出門、或不小心誤點了、或偶爾心血來潮改成搭車上班,便在那個命運的早晨進入地下鐵。

那一些原本平凡到近乎一眼即忘的人生,透過結構性的敘述而成為圍繞自我而創造的個人故事。(延伸閱讀:沒有故事的人,更需要寫出自己的故事)

這些故事成為最重要,也是追逐著麻原的大眾媒體所忽略、因而沒有如實傳達給社會的「真實」。

相較麻原的故事,這 60 幾個故事顯得如此平凡無所求,卻在保有自我之餘,還體現與他人與社會互相連結、偶爾妥協退讓的互動。,以至於在物質世界不那麼輕易的被連根拔起。小說家調動了這麼多記憶,我想不僅為了記錄保存,作為人,我們必須保持理解一段敘事的彈性,而每一個從自我意志創造出來的故事都很可敬。

延伸閱讀:《惡魔噬食的靈魂:北九州連續監禁虐殺事件》:如何從創傷到復原

延伸閱讀:《食人錄》:我們並無二致